Histoire du lieu :

Préhistoire et Antiquité :

Les plus anciennes traces d’occupation humaine sur la commune de Grane remontent au Magdalénien. Pendant l’Antiquité, après la conquête romaine, la région s’organise autour de réseaux urbains et routiers développés autour de Valence et Die. Grane se situe à la limite des cadastres antiques de Valence et d’Orange, ce qui explique la présence d’un habitat antique à proximité, notamment à Godemard et Guerby, ainsi qu’au prieuré. Les fouilles archéologiques conduites en 2023 ont mis en évidence une occupation continue depuis cette période.

Fin de l’Antiquité et Période Carolingienne (Charlemagne) :

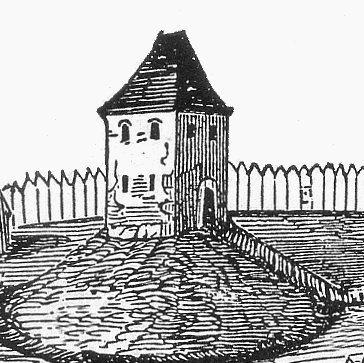

Cette période est marquée par des événements violents en l’absence de grande autorité centrale sur la moyenne vallée du Rhône. Dès 412, le territoire est pris par les Wisigoths, puis il subit la guerre fratricide entre Gondebaud et Godégisèle à la fin du siècle. Les Lombards s’en emparent en 536 pour contrer les ambitions méditerranéennes des Francs, qui ne prennent le territoire qu’en 613. En 729, un raid sarrasin est attesté, suivi de plusieurs autres dans les Alpes et Préalpes durant les siècles suivants. En 839, les Normands remontent le Rhône et envahissent les vallées de la Drôme et de l’Isère, jusqu’au siège de Romans en 859. À l’échelle du prieuré Notre-Dame d’Andéa, les vestiges d’une tour castrale datant du IXe siècle ont été mis en évidence (murs nord et est de l’ancien clocher).

Moyen Âge (Fondation du prieuré au XIe siècle) :

Au Haut Moyen Âge, l’habitat se réorganise, possiblement en raison d’événements naturels comme des glissements de terrain. Le prieuré Notre-Dame-d’Andéa est fondé au XIe siècle par les moines de l’abbaye de La Chaise-Dieu. Les prieurés de la région, dont celui de Grane, jouent un rôle central dans l’organisation religieuse et le développement du castrum de Grane, servant de nécropoles et de pôles spirituels pour la population dispersée. Le prieuré Notre-Dame-d’Andéa se développe en lien étroit avec la haute aristocratie, notamment la maison des Poitiers. Cette période est marquée par plusieurs sièges militaires autour de Grane, point stratégique de la région. Le prieuré devient un centre religieux important, non seulement pour le culte, mais aussi pour la collecte des dîmes et la gestion des terres environnantes. Il semblerait que le prieuré jouait un rôle complémentaire à celui de l’église du village. Le culte était célébré dans le village, tandis que le prieuré accueillait les grands événements de la vie, du baptême (présence d’un baptistère) à la mort (présence de sépultures).

Renaissance et Époque Moderne (XVe – XVIIIe siècles) :

Durant la Renaissance, le prieuré reste un lieu de vie monastique, mais subit les répercussions des troubles religieux, notamment la Réforme protestante ainsi que les Guerres de Religion qui affectent la région. Pendant l’Ancien Régime, le territoire de Grane passe sous le contrôle des Grimaldi, princes de Monaco, devenus ducs de Valentinois. Cependant, les Grimaldi n’exercent aucun droit sur le prieuré, qui relève du chapitre de Valence. Le prieuré reste une possession distincte jusqu’à la Révolution française.

Révolution française et ère industrielle (XVIIIe – XIXe siècles) :

En 1790, pendant la Révolution française, le prieuré est confisqué par l’État et mis en vente comme bien national. Le 19 février 1791, le prieuré est vendu aux enchères à Crest à Jean-Jacques Bonnet pour la somme de 41 300 livres. Bonnet, riche négociant protestant et franc-maçon, transforme les bâtiments liturgiques en structures agricoles, marquant ainsi la fin de la fonction religieuse du prieuré. Ce changement d’usage a fortement dégradé l’architecture religieuse du site. Cette transformation est représentative des changements sociaux et politiques de l’époque, où les symboles de l’Ancien Régime sont dissous ou réappropriés par les nouvelles élites locales.

Époque contemporaine (XXe siècle – aujourd’hui) :

Le 22 juillet 1926, la chapelle du prieuré est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, préservant ainsi une partie de son patrimoine. Bien que les descendants de la famille Bonnet aient cessé d’habiter le prieuré à partir des années 1950, celui-ci est resté dans la famille jusqu’en 2023.

Sources : Rapport Inrap; Daphné Michelas

Source des images d’illustration : Wikimedia Commons